Las confesiones de Buñuel: «Me repugna el perverso, el sádico, el masoquista, el fetichista, el necrófilo»

A principios de los años sesenta, el genio aragonés regresó a España para dirigir varias cintas y a escribir los guiones que rodaba en Europa desde el piso 19 de la Torre de Madrid

+ info

+ info- Comentar

- Compartir

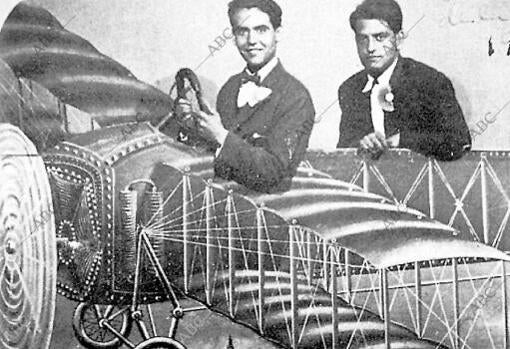

Luis Buñuel apareció en 1927 en un salón de la Residencia de Estudiantes de la calle del Pinar como «un muchacho moreno, fornido, con la voz recia y un inequívoco acento aragonés» para predicar sobre un «cine distinto». O al menos así lo recordaba Miguel Pérez Ferrero, un periodista de ABC que acostumbraba a firmar sus artículos como Donald, cuando se presentó en sociedad aquel joven que poco después se marcharía a París a aprender sobre cine y a realizar obras tan impactantes como ‘El perro andaluz’, a cuyo estreno acudió «con los bolsillos llenos de piedras para tirárselas al público si éste protestaba». No protestó.

El periodista jamás perdería ya de vista al genio español, ni siquiera cuando ambos acabaron en el exilio.

Por su afiliación republicana, tanto Buñuel como Pérez Ferrero tuvieron que abandonar el país tras la Guerra Civil. El periodista y crítico pudo volver en 1944 a España, donde pasó a escribir en ABC con su famoso seudónimo y a encargarse de la sección cinematográfica de la revista Blanco y Negro. En 1946 obtuvo el Premio Luca de Tena de Periodismo por su labor. Buñuel, por su parte, se nacionalizó mexicano y desarrolló la mayor parte de su carrera en este país, aunque siguió siendo «profunda y desesperadamente español», como apuntó un periodista extranjero.

+ info

+ infoA principios de los años sesenta también pudo regresar a España para dirigir varias cintas y a escribir los guiones que rodaba en Europa desde el piso 19 de la Torre de Madrid. Donald y Buñuel, viejos amigos, se reencontraron allí, cuarenta años después, en una larga entrevista publicada en las páginas de Blanco y Negro. Hablaron de cine, de los inicios del director y de su obra, pero procuraron mencionar lo mínimo imprescindible la política. Buñuel, poco amigo de las entrevistas, accedió a esta conversación aprovechando un impasse antes de comenzar un rodaje en Francia y por la amistasd que le unía con Donald.

–¿Por qué hace usted cine, y con qué intención?

–¿Intención? Con ninguna. Lo que se me ocurre es que el cine es el modo más fácil y más directo de expresión.

–Pero, sobre todo, ¿para quién, o quiénes, lo hace?

–Voy a responder con una anécdota… Marguerite Renoir, montadora francesa que fue mujer de Jean Renoir, trabajaba conmigo en el montaje de mi película ‘La muerte en el jardín’, que hice hará diez años, y que interpretaba Simone Signoret, George Marchal, Charles Vannel y Michel Piccoli y, hallándonos inmersos en nuestra tarea durante una de aquellas jornadas, se volvió de repente hacia mí y me soltó a bocajarro: «Usted hace cine solo para sus amigos...». Tenía razón.

–Entonces, ¿cuál cree usted que es su público en el ámbito internacional que sus películas han disfrutado a partir de sus comienzos de realizador?

–Mi público es cualquier público menos ese que considere que el mundo debe estar hecho a su medida y se cree en posesión de las claves de la moral, la inteligencia y la razón. Ese público constituye evidentemente la mayoría. Pero no es el mío.

–¿Usted ha seguido una determinada línea, o no la ha seguido?

–He seguido siempre una línea que ha estado de acuerdo con mi conciencia; o sea, la de no traicionar mis propias convicciones tanto políticas, morales como religiosas.

–Como a todos los autores, no solo cinematográficos, se les ha atribuido infinitos, y a menudo contradictorios propósitos, nacidos, claro está, de la interpretación bien o mal intencionada de los demás. ¿Qué dice de todo eso?

–Si hay símbolos no son deliberados, pensados. Son en mi una manifestación irracional. Así pues, si obro con símbolos –todos los empleamos al fin y al cabo– lo hago sin darme cuenta. Y en lo que respecta a eso que se me atribuye, con más o menos rebozos, de las perversiones, lo tomo desde el punto de vista del humor. Imaginativamente me divierten. En cambio, prácticamente, me repugna el perverso, el sádico, el masoquista, el fetichista, el necrófilo. Al parecer tengo también fama de cruel. Quizás lo sea, pero no me percato de ello. He empleado la crueldad, puede que instintivamente, para molestar a ese público anteriormente aludido que no considero el mío, que se siente tan seguro de sí, y que yo llamo «de la buena conciencia». Esos que se creen, lo repetiré, en posesión de la moral, la belleza, la justicia, etcétera.

–¿Cómo nació su vocación por el cine? Usted, esta es cosa que debe de saber poca gente, había escrito poemas.

–Efectivamente, yo había escrito un libro de poemas, que no publiqué, y que se titulaba, precisamente 'Un perro andaluz'. También había escrito algunos artículos y pequeños ensayos. Nuestro grupo de Madrid: Federico García Lorca, Dalí, José Bello (para nosotros Pepín), Rafael Alberti, etc., empezó a ver cine cómico americano como quien recibe una ráfaga de aire fresco. Dábamos a ese cine importancia, aunque no toda la que en realidad tenía. El otro cine, que llamaríamos serio, nos servía para llevar a la chica de turno.

+ info

+ info–¿De qué manera se gestaron, se produjeron y revolucionaron el ambiente cinematográfico, estallando como bombas primero en París y después allí donde se proyectaron, ‘Un perro andaluz’ y ‘La edad de oro’?

–Llegué a París y vi ‘Les trois lumiéres’, de Fritz Lang en el 'Vieux Colombier'. Entonces comprendí que el cine era un maravilloso instrumento vehículo de poesía. Las tres historias de aquel film eran malas, pero su nexo era espléndido. Me hice el firme propósito de ser autor de cine. Además, como yo creo que siempre he tenido un temperamento algo dictatorial, ser director me satisfacía por mi deseo interno de mandar, aunque luego, en la vida, me fastidien sobremanera los que mandan, quienes quiera que sean... Durante nueve meses se proyectó en París ‘Un perro andaluz’ que, con el tiempo, se convirtió en ‘El perro andaluz’. En ese período se presentaron más de cincuenta denuncias contra la película y contra mi persona en la Comisaría del distrito al que corresponde la rué Lepic. En cuanto a ‘La edad de oro’ el público quiso destruir el local donde se proyectaba, y, en parte, lo destruyó. Destrozaron los cuadros que había en el vestíbulo y casi la mayoría de las butacas de la sala. Al productor, uno de los más alcurniados aristócratas franceses, le destituyeron de la presidencia del Jockey Club.

–Aparte de las denuncias contra ‘Un perro andaluz’, el estreno fue memorable...

–Bueno, nada tiene que ver una cosa con otra. Acudió todo París. Lo más auténtico y, también, lo más ‘snob’, ya se sabe. Yo tenía miedo de que mi película no gustase, y me sublevaba la idea de que no fuese aceptada. Como el cine todavía no era sonoro yo ponía sin parar, para acompañarla con música, discos de tangos y de ‘Tristán e Iseo’, unos tras otros, y alternándolos. Había yo subido al escenario con los bolsillos llenos de piedras para tirárselas desde allí al público si éste protestaba. No protestó. Mi película fue un éxito enorme. En adelante aquel público tan diverso, tan abigarrado, tan distinto de los públicos habituales, sería el mío. En definitiva, ese público que quiere y busca algo más.

+ info

+ info–¿Cuál es de todas sus películas, de la inicial a la última, la que usted prefiere?, a sabiendas de que la pregunta no es muy de su agrado, porque jamás se ha mostrado proclive a hablar de sus propios films y es notorio que, una vez lanzados, no suele usted volverlos a ver.

–Nada tan cierto como eso de que es muy raro que vuelva a ver alguna de mis películas. Por algo ambivalente en mí; por algo que no podría precisar a qué se debe. Pero si he de responder ahora, ‘La edad de oro es, de todas mis películas, de mi obra entera, la que prefiero. Acaso por el estado de espíritu en que me hallaba entonces; estado de independencia total, de subversión total. No obstante, tampoco la he vuelto a ver.

–A partir de ‘Nazarín’, sí la memoria no me falla, suprimió usted la música en sus films. ¿Por qué razón?

–La música en los filmes creo que es un elemento facticio, engañoso, que se emplea para reforzar ciertas situaciones flojas. Yo no quiero esos refuerzos. Solo admito la música cuanto está plenamente justificada, porque realmente es necesaria en uno o varios momentos, o cuando hay un pasaje en que se ve hacer música, o naturalmente, en las películas de género musical. Pero la música de fondo me fastidia, y por eso prescindo de ella.

–Echando un vistazo a la panorámica del cine actual responde al estado de confusión y desorientación de esta época.

–El estado del cine actual responde al estado de confusión y desorientación de esta época.

–Pocos son los que ignoran que no es usted, ni mucho menos un asiduo espectador cinematográfico. Cabe decir incluso, que usted apenas va al cine. Pero quizá pueda decirnos, tomando lo que haya visto del nuestro, qué le ha parecido.

–He visto muy poco cine español, porque veo muy poco cine en general. Sim embargo, creo que podría indicar los jalones de los últimos quince años aproximadamente en España: ‘El Quijote’, de Rafael Gil, que lo considero mucho mejor que el soviético y de los otros realizados hasta el día. Estimo asimismo que Forqué es un excelente director. No es necesario hablar de Bardem, pues se ha ponderado de él cuanto hay que ponderar. Me place el sentido de independencia y libertad de Berlanga… Y creo que ahora ha surgido un autor-realizador excepcional con Saura. Su película ‘La caza’ es una gran revelación, y yo la tengo por una de las más importantes del cine mundial de estos últimos años.

+ info

+ info–¿Qué opina de los intérpretes españoles?

–No conozco a muchos, pero hay dos que juzgo magníficos: Francisco Rabal y Fernando Rey, este más complicado. Ambos son parangonables con los mejores de cualquier país.

–¿Cuál es la razón de venir a escribir a España sus películas?

–Necesito ver España, respirar España. Por eso estoy aquí siempre que puedo.

–¿De qué, a fin de cuentas, en un balance imaginario, está usted contento, y de qué no lo está?

–En el fondo, quizá por lo único que no está descontento es porque siempre he hecho lo que he querido; yo solo, independiente, arrostrando con frecuencia los riesgos de la opinión llamada sensata, y por descontado, los económicos. A la hora de hacer cuentas, no me ha salido mal del todo. He sido fiel a un lema que, respondiendo a un pensamiento mío, podría ser este: «Dime cuánto dinero tienes en tu cuenta corriente y te diré quién eres» El termómetro de mi estimativa sube para los que menos dinero poseen y desciende cuanto más ricos son.

Ver los comentarios